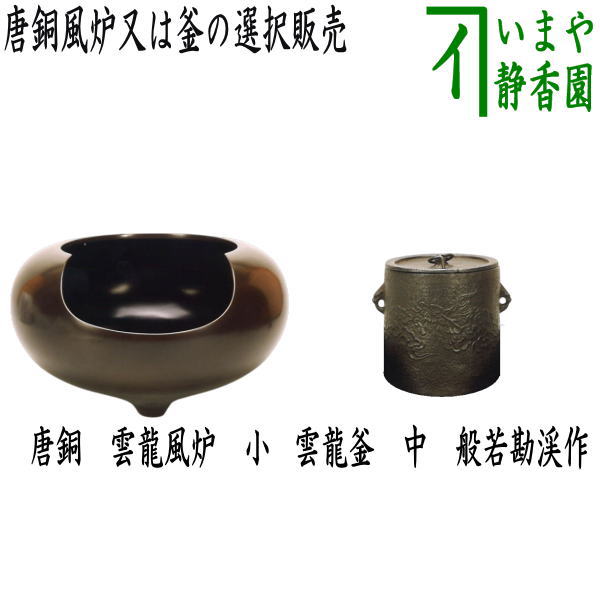

【茶器/茶道具 風炉(唐銅風炉)/釜】 唐銅(唐金) 雲龍風炉 小又は雲龍釜 中 般若勘渓作

【茶器/茶道具 風炉(唐銅風炉)/釜】 唐銅(唐金) 雲龍風炉 小又は雲龍釜 中 般若勘渓作

商品コード: kiriaihuro-10-1

受取状況を読み込めませんでした

●風炉(ふろ)とは…火を入れて釜を掛ける道具で、村田珠光が四畳半に初めて炉を切り、武野紹鴎、千利休が炉の点前を定めるまでは、茶の湯は四季を問わず風炉を用いていましたが、現在では夏の風炉、冬の炉と使い分け、風炉は大体5月初旬、立夏(5月5日頃)前後から11月初旬、立冬(11月8日頃)前後まで用いられています。

もちろん、冬でも炉のないところでは風炉を用います。

鎌倉初期に南浦紹明(なんぽじょうみょう)が、仏具である台子などと共に中国から持ち帰ったと伝えられています。

その材質から、土を焼いて作った「土風炉」、「唐銅風炉」、「鉄風炉」、「板風炉」などがあります。

使用の別

・五徳を使わず直接風炉の肩に釜をかける「切掛(きりかけ)風炉」(切合風炉)

・火鉢形で透木(うすき)を用いて釜をかける「透木風炉」

・風炉の中に五徳を据えて釜に掛ける風炉に分かれます。

その形状により呼び名も様々です。

●雲龍風炉(うんりゅうぶろ)とは…土風炉の形状のひとつで、火口は前欠きで大きく丸く括られ上端が少し内側に巻き込まれて、胴は柔らかい丸みを帯び、鐶付がなく、底は浅い丸で、乳足の風炉です。

雲龍釜を載せるために造られたところからこの名があります。

土風炉を写した唐銅風炉もあります。

●雲龍釜(うんりゅうがま)とは…茶の湯釜の形状のひとつで、雲に乗って昇天する龍を胴に鋳出した釜です。

胴に雲龍文を鋳出してあるところからこの名があります。

利休所持は大きいものは天明作、小さいものは芦屋作といわれます。

利休好みは大中小あり、皆口筒釜で、糸目掛子蓋の共蓋、大は切子摘み、小は掻立鐶、鐶付は鬼面、真鍮丸鐶が付きます。

青磁雲龍水指の武野紹鴎所持の絵図を利休自ら写して辻与二郎に作らせたといいます。

少庵好みは兔鐶付で大のみ、仙叟好みは形が小さく裾が少し広がり、織部好みは龍に角がなく、その他胴を肩衝として口を立口としたもの、折口となったもの、胴裾を蕪状に膨らませた座付雲龍、四方筒形の四方雲龍など色々あります。

サイズ:雲龍風炉 小(約直径31.5cm×高18cm)

中(約直径14.4×高16.8cm)

作者:般若勘渓作

----------

【(本名 昭三)】次男

昭和08年 富山県高岡市生まれ

昭和24年 父のよ吉の稼業を手伝う〜以来研鑽する

昭和44年 日本伝統工芸展初入選(以後、35回)

昭和47年 日本工芸会正会員

昭和53年 総本山善通寺済世橋の真言八宗文字入り:大擬宝珠製作

昭和61年 人間国宝:香取正彦氏の梵鐘研修会受講

宮内庁より正倉院御物の復元を依頼され砂張物や黄銅合子を制作

平成15年高岡市伝統工芸産業技術保持者に指定される

----------

箱:木箱

【有料個別包装について】

個別包装(有料)をご希望の方は、カートを見るをクリックしてから「個別包装を希望する」にチェックを入れたのち、ご希望数を「数量」追加してください。

※下記商品は個別包装の対象外となります。扇子、色紙の包装をご希望の場合は、それぞれ有料箱・有料袋をお付けいたします。

- メール便配送商品

- 扇子(有料箱可/包装なし)

- 色紙(有料袋可/包装なし)

- 干支御題 関連商品

Share